0 引言

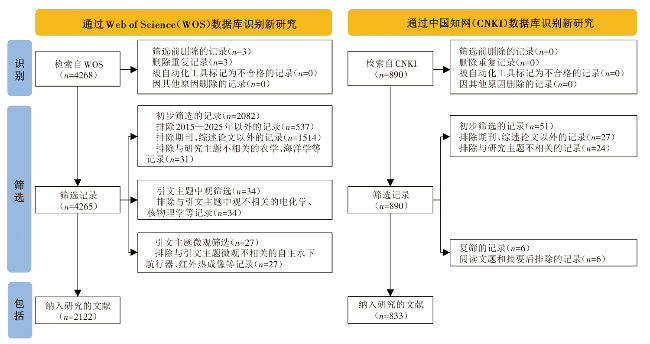

1 智能网联车辆编队控制研究文献统计与分析

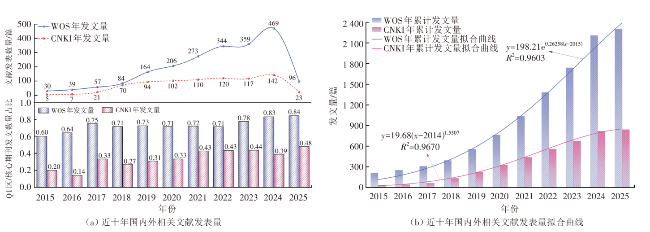

1.1 发文量分析

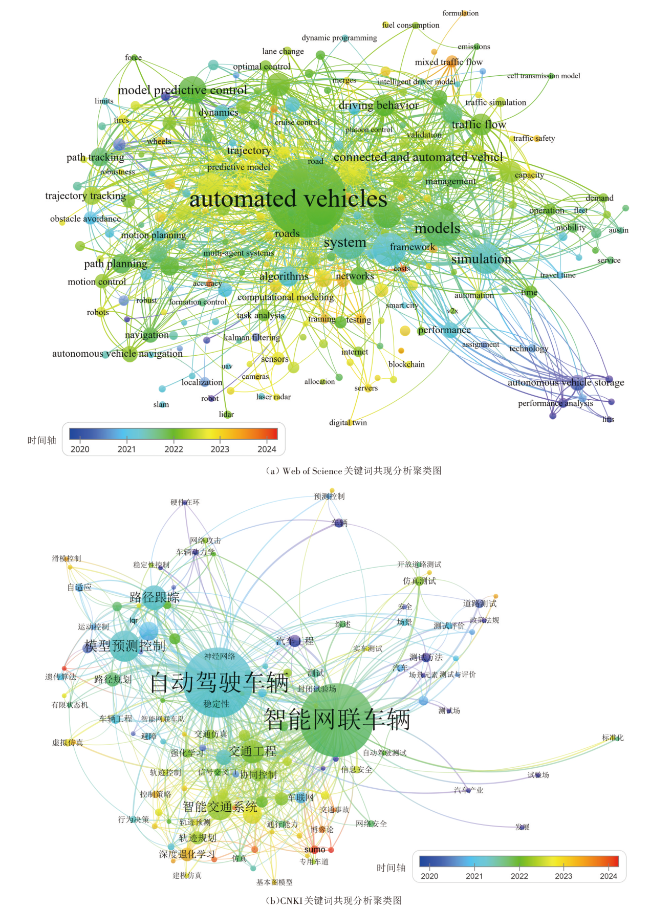

1.2 研究主题聚类分析

1.2.1 总体情况

1.2.2 研究主题演变

2 智能网联车辆编队控制场景需求分析

2.1 宏观编队控制场景需求分析

2.1.1 物流运输场景:货车编队

2.1.2 公共交通场景:智能网联公交车编队

2.1.3 高速公路场景:智能网联小汽车编队

2.1.4 特殊任务场景:应急救援与军事运输车辆编队

2.1.5 宏观编队控制场景需求对比与技术挑战

表1 宏观编队控制场景核心需求与技术挑战 |

| 场景类型 | 核心需求 | 技术挑战 |

|---|---|---|

| 物流运输 (货车编队) | 干线卡车:降低空驶率、提升燃油经济性、保障编队安全性 城市配送:提升配送效率、降低运营成本、缓解城市交通拥堵 港口/园区:作业效率最大化、作业安全性保障、能源利用优化 | 干线卡车:异构车辆动力协同困难、动态编队重组算法复杂度高、跨区域通信鲁棒性不足 城市配送:高频编队重组/解散、狭窄道路协同控制、行人/非机动车交互安全保障、小型车辆感知/计算能力限制 港口/园区:与大型设备精准时空协同、高密度集群防撞与路径规划、特定场景通信协议定制 |

| 公共交通 (智能网联公交编队) | 班次协同调度,车辆的准点率和乘客舒适性提升 | 多编队调度冲突、纯电动车电池均衡管理困难、城市复杂电磁环境下的通信干扰 |

| 高速公路 (小汽车编队) | 行车安全性强化,驾驶员负荷降低 | 突发障碍物动态避让决策滞后、驾驶员信任度不足、大规模编队通信负载过高 |

| 特殊任务 (应急/军事车辆编队) | 编队在极端环境下快速适应动态变化 | 非结构化道路适应性不足、异构装备协同协议缺失及复杂环境下的SLAM定位失效 |

2.2 微观编队控制场景需求分析

2.2.1 车辆编队跟驰控制

2.2.2 车辆编队换道控制

2.2.3 分合流区车辆编队控制

2.2.4 紧急制动与避障编队控制

2.2.5 微观编队控制场景需求对比与技术挑战

表2 微观编队控制场景核心需求、关键影响因素与技术挑战 |

| 场景类型 | 核心需求 | 关键影响因素 | 技术挑战 |

|---|---|---|---|

| 车辆跟驰 控制 | 动态稳定性、碰撞风险 | 车速、车间距、通信时延 | 多车型动力学差异适配、大规模编队的分布式控制算法计算复杂度高,以及通信时延补偿算法在动态网络环境下的精度不足和鲁棒性缺陷 |

| 车辆换道 控制 | 换道决策效率、横向碰撞风险 | 邻车速度、 车道曲率、 换道意图识别 | 高密度交通流中多车博弈决策效率低、异构车辆通信协议不兼容及多车同步换道冲突消解 |

| 分合流 控制 | 分流路径有序性及合流 效率优化 | 匝道坡度、 主路车流密度、路侧单元 (RSU)覆盖 | 多车合流路径规划计算复杂度高及无V2I环境下的自主合流预判 |

| 紧急制动与避障 控制 | 多车同步响应与避障 路径协同 | 障碍物类型、 传感器视距、 天气条件 | 弯道盲区漏检、算法实时性及极端天气下感知与通信性能下降 |

3 智能网联车辆编队控制体系

3.1 智能网联车辆编队控制要素

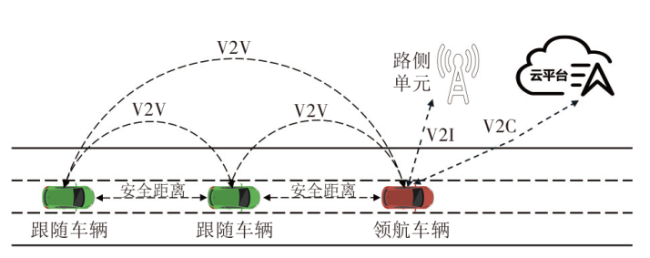

3.1.1 编队系统架构

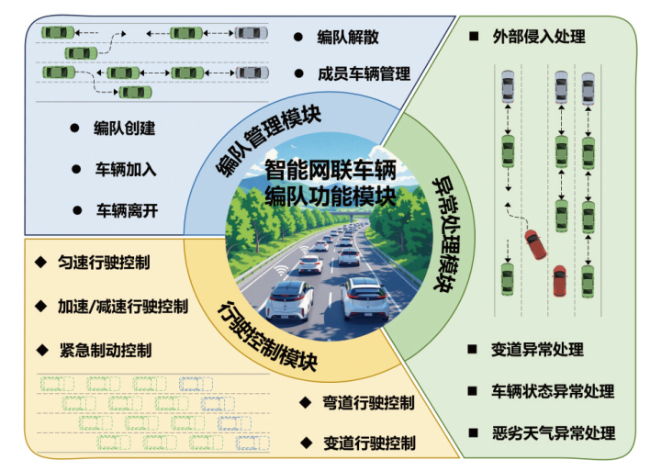

3.1.2 功能模块划分

3.2 智能网联车辆编队控制方法

3.2.1 基于模型驱动的控制方法

3.2.2 基于数据驱动的控制方法

3.2.3 基于混合驱动的控制方法

表3 智能网联车辆编队控制方法对比 |

| 方法类型/具体方法 | 可解释性/控制对象 | 适应性/优点 | 数据依赖性/缺点 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 类型1:模型驱动控制 | 可解释性高 (控制逻辑清晰可追溯) | 适应性中等 (建模场景内表现优异) | 数据依赖低 (主要依赖物理定律) | 理论保障强,精度高 |

| 模型预测控制 | 速度、间距、能耗 | 多目标优化能力强, 约束处理灵活 | 计算复杂度高,实时性受限 | 小规模编队、高速公路 |

| 滑模控制 | 加速度、跟踪误差 | 鲁棒性强,响应速度快 | 高频抖振引发执行器磨损 | 动态扰动频繁的城市道路 |

| 鲁棒控制 | 系统稳定性、通信容限 | 抗干扰能力强, 理论保障完备 | 保守设计导致性能牺牲 | 军事编队、通信受限环境 |

| 类型2:数据驱动控制 | 可解释性低 (“黑箱”决策难解释) | 适应性高 (适应复杂非线性环境) | 数据依赖高 (需大量训练数据) | 环境适应性强, 可处理高维问题 |

| 深度学习 | 轨迹预测、感知控制一体化 | 高维数据处理能力强, 可端到端优化 | 可解释性差,依赖标注数据 | 结构化道路、 感知密集型任务 |

| 强化学习 | 决策策略、避障路径 | 适应复杂交互, 自主探索最优解 | 训练成本高, 奖励函数设计困难 | 仿真预训练、密集交通流 |

| 自适应控制 | 参数不确定性、异构车辆 | 实时参数调整, 适应动态变化 | 依赖更新速率, 长期稳定性不足 | 异构编队、 负载变化频繁场景 |

| 类型3:混合驱动控制 | 可解释性中高 (部分可解释) | 适应性高 (融合两种方法优势) | 数据依赖中等 (可利用物理先验) | 兼顾理论保障和环境适应性 |

| 物理信息神经网络 | 轨迹跟踪、动力学建模 | 结合物理定律和神经网络 | 网络训练复杂, 需物理约束设计 | 智能车辆轨迹跟踪、 安全应用 |

| 分层式深度学习与 模型预测控制融合架构 | 速度预测、SOC优化 | 上下层功能分离, 燃油经济性显著提升 | 多层协调复杂, 计算资源需求高 | 混合动力车队、能量管理 |

| 自适应决策与 模型预测控制结合 | 避障路径、编队变形 | 决策灵活, 适应复杂环境约束 | 决策机制设计复杂, 实时性要求高 | 狭窄环境、多约束编队避障 |

| 数字孪生协同控制 | 决策共识、链路管理 | 虚实融合, 恶劣环境适应性强 | 孪生模型维护成本高, 通信依赖强 | 崎岖地形、通信受限的环境 |

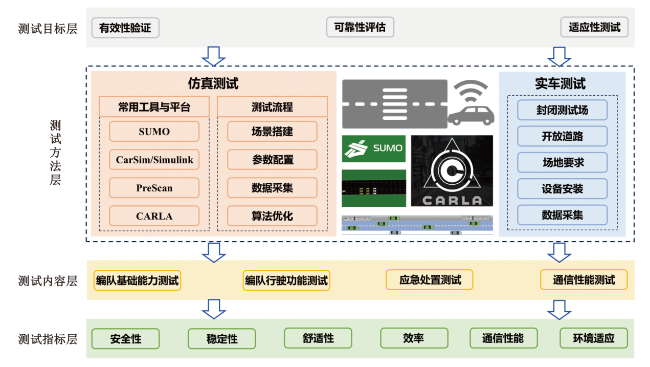

4 智能网联车辆编队控制测试验证

4.1 测试目标层

4.2 测试方法层

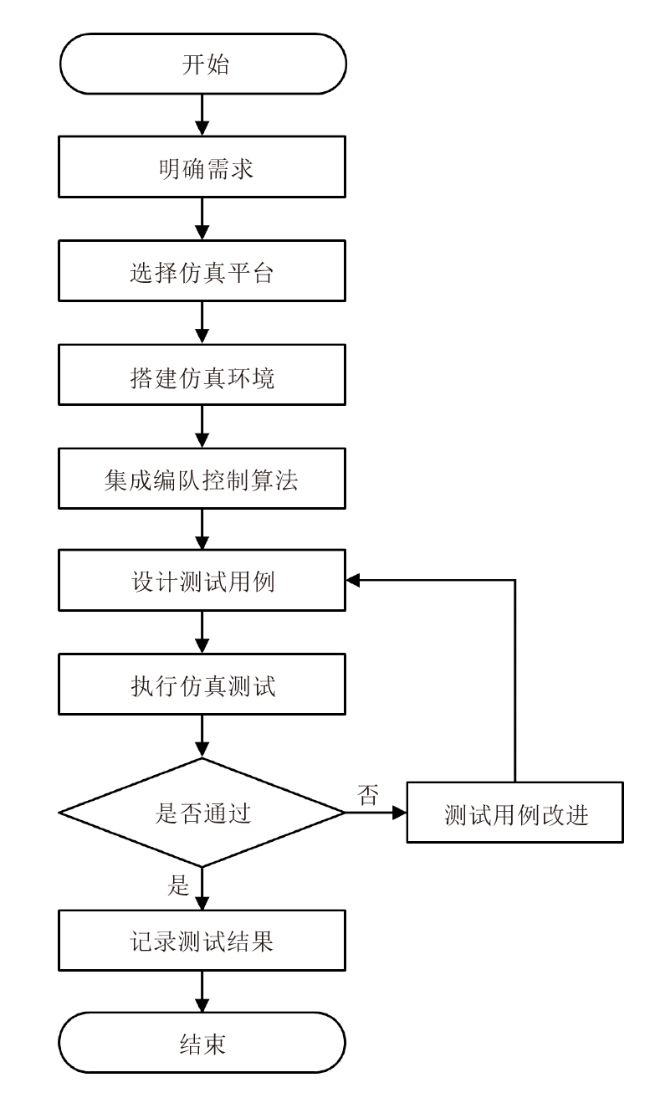

4.2.1 仿真测试

4.2.2 实车测试

表4 国内外智能网联车辆编队运行实车测试典型项目 |

| 项目名称 | 国家/地区 | 时间 | 测试主体 | 测试内容 | 技术特点与测试结果 |

|---|---|---|---|---|---|

| PATH项目[65] | 美国 | 1986—2000年 | 加州大学伯克利分校、 加州PATH项目组 | 高速公路 编队行驶 | 实现最小车间距为3 m的重型卡车编队行驶, 队列整体的燃油经济性提升8%~11% |

| SARTRE项目[66] | 欧洲 | 2009—2012年 | 沃尔沃、里卡多等 | 公路列车 编队行驶 | 利用车辆协同式自适应巡航控制和DSRC无线通信,实现2辆卡车和3辆轿车在高速公路上的编队行驶 |

| 主线科技载货 示范应用[67] | 中国 | 2024年 | 主线科技 | 高速公路 编队行驶 | 获准开展载货示范应用,开展京津塘高速3~5车编队自动驾驶测试,完成现场试乘评审 |

| 小马智行CAT 编队行驶测试[68] | 中国 | 2024年 | 小马智行 | 高速公路 编队行驶 | 成功获得测试牌照,在开放道路上进行L4级“1+N” 编队自动驾驶测试 |

4.3 测试内容层

4.3.1 国内外测试标准体系

4.3.2 测试内容

4.4 测试指标层

表5 智能网联车辆编队测试指标 |

| 维度 | 核心指标 | 检测方法 | 典型阈值要求 |

|---|---|---|---|

| 安全性 | 碰撞发生率 | 毫米波雷达、激光雷达实时监测 | 测试过程中不应发生碰撞 |

| 制动距离差值 | 高精度定位系统测量制动前后车距变化 | 跟随车辆空载<4 m,满载<8 m | |

| 预计碰撞时间 | 车载传感器融合计算 | 保持安全阈值范围内 | |

| 稳定性 | 横向偏差 | 高精度定位设备测量车辆几何中心点相对轨迹偏移 | <50 cm |

| 纵向距离 | 激光雷达/毫米波雷达测量前后车辆中心点距离 | <25 m | |

| 数据采集精度 | 车载高精度传感器系统 | (速度±0.1)km/h,(位置±0.1)m,(加速度±0.1)m/s² | |

| 舒适性 | 系统同步响应时间 | 时间戳记录分析鸣笛/转向灯同步性 | 延迟时间≤1 s |

| 人工接管响应时间 | 制动踏板/方向盘/开关介入测试 | 能够实时退出编队模式且无异常 | |

| 编队行驶平稳性 | 车载加速度计测量纵横向加速度变化 | 保持平稳驾驶感受 | |

| 效率 | 编队创建效率 | V2V通信日志统计组队时间 | 静态/动态组队均≤10 s |

| 编队解散响应时间 | 系统状态监控解散指令执行时间 | 实时退出编队状态 | |

| 跟随性能稳定性 | GPS轨迹分析匀速/加减速/弯道跟随能力 | 满足T/CMAX 21005—2023表3跟随性能指标要求 | |

| 通信 性能 | V2V发送频率 | 网络协议分析器统计发送频次 | ≥20 Hz |

| 通信时延 | 数据回环测试计算平均时间差 | 前后车车载单元间距50 m和150 m的10 min平均延迟 | |

| 丢包率 | 数据包统计分析 | 10 min内丢失帧数/总发送帧数<设定阈值 | |

| 环境 适应 | 基础环境条件 | 通过气象监测设备和路面状态传感器等进行检测 | 晴天、白天、能见度≥500 m、干燥路面 |

| 速度适应范围 | GPS测速验证不同道路限速遵守情况 | 高速公路≤80 km/h,其他道路≤60 km/h | |

| 感知识别能力 | 目标分类算法验证机动车识别准确性 | 1 s内正确分类,距离感知精度满足安全要求 |