0 引言

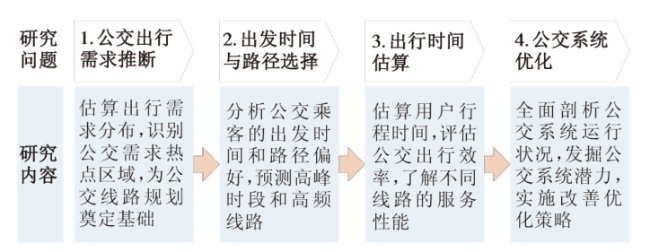

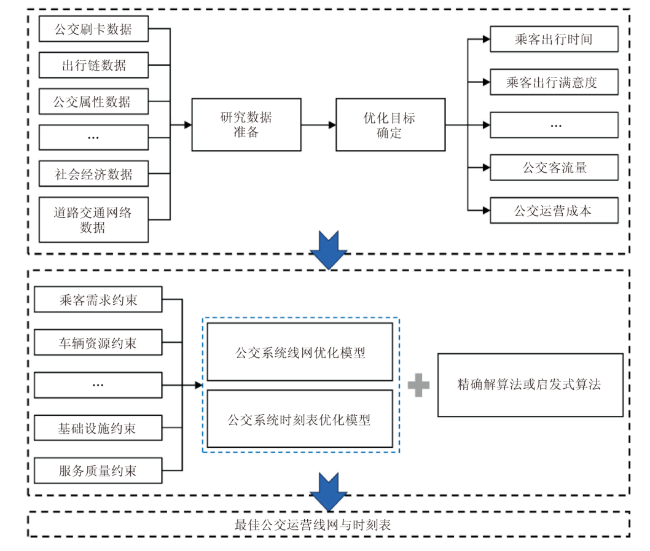

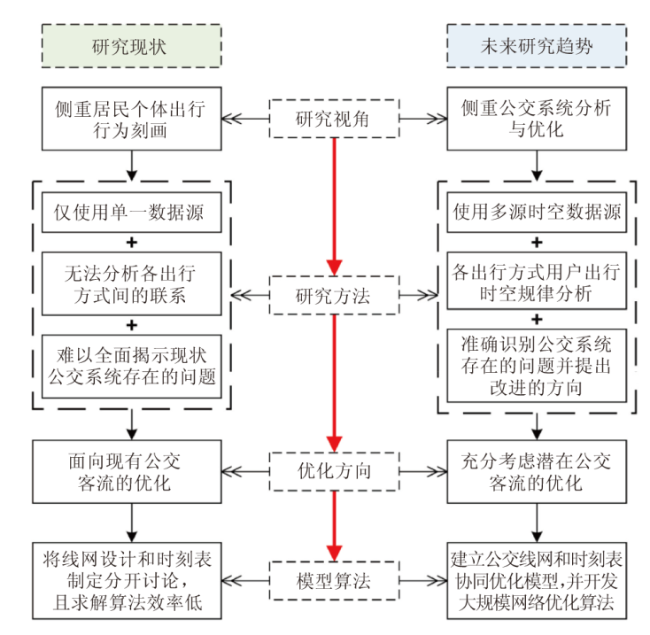

1 基于交通大数据的公交问题诊断与优化研究分类

表1 城市交通大数据类型及数据描述 |

| 交通方式 | 数据类型 | 数据描述 |

|---|---|---|

| 常规/ 定制公交 | GPS数据 | 记录每辆公交车的实时位置、速度、方向,可用于分析线路运行状态、班次间隔等 |

| 刷卡数据 | 记录乘客上车的线路、车辆、时间与地点,可用于分析乘客出行需求、出行时间等 | |

| 轨道交通 | 刷卡数据 | 记录乘客进出站点的时间与地点,用于分析乘客流量分布、高峰时段、出行时间等 |

| 出租车 | GPS数据 | 记录每辆车的实时位置、速度、方向与载客状态,可用于分析道路交通状况、出租车运营状况等 |

| 私家车 | 手机信令数据 | 记录私家车主的移动轨迹和停留时间,可用于分析道路交通状况、出行路径等 |

| 摄像头数据/无线射频 识别数据 | 采集每辆车的通过时间、方向和设备编号,可用于识别车辆的行驶路径和速度等 |

表2 基于多源交通大数据的公交问题诊断与优化主要研究成果示例 |

| 研究内容 | 作者和发表年份 | 模型或方法 | 主要贡献 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 公交 OD 矩阵 推断 | OD矩阵 推断 | Egu等[4] | 交通调查+对比分析 | 对比了基于公交IC卡、大规模OD调查和家庭出行调查3种数据得到的OD矩阵,发现家庭出行调查数据低估了公交出行量,基于公交IC卡的OD矩阵推断是一种更加方便和准确的解决方案 | |

| Gordon等[16] | 关联行程缩放模型 | 提出了一种基于站点和公交车票箱客流量统计的公交客流量缩放方法,以估计非公交IC卡客流量以及无法推断的公交IC卡客流量 | |||

| Qiu等[17] | 基于密度的配对空间聚类算法 | 提出了一种基于配对空间聚类算法和公交IC卡数据的潜在定制公交乘客识别方法,以有效挖掘潜在定制公交乘客的出行需求特征和OD分布 | |||

| 王子懿等[18] | 宏微观数据嵌套分析方法 | 通过将公交IC卡数据等出行大数据与交通调查数据嵌套,研判定制公交的潜在出行需求 | |||

| 乘客下车 站点推断 | Munizaga等[5]; 吴子啸等[19] | 基于乘客出行链 信息 | 假设一张卡对应一个用户,通过挖掘一张卡的出行链信息,结合该张卡下一次上车的位置和时间信息,识别用户的下车位置 | ||

| 公交 乘客 的 个体 出行 行为 挖掘 分析 | 出行时间 | 龙瀛等[20] | 交通调查+对比分析 | 从通勤时间和距离角度,将公交IC卡数据得到的结果与居民出行调查结果对比,证实利用公交IC卡推断公交出行时间的适用性和可靠性 | |

| 出行 类别 | Ma等[21] | 聚类分析+粗集理论 | 使用基于密度的空间聚类方法分析公交乘客历史出行链信息,以识别公交乘客的出行模式,并进一步使用K-Means++聚类分析算法与粗糙集理论对乘客不同的出行模式进行分类 | ||

| Lei等[22] | 时态模式方法 | 基于时态模式方法,揭示各种出行组合以及活动链间拓扑变化的潜在关联性 | |||

| Guo等[23] | 基于乘客出行链 信息 | 基于公交IC卡数据,提出包含出行链生成、OD识别和出行模式比较的3阶段方法,以分析定制公交乘客出行行为的时空特性 | |||

| 陈君等[24] | 互相关距离算法+空间聚类算法 | 使用互相关距离算法与带噪声基于密度的空间聚类算法挖掘公交乘客的时间与空间规律,并依据时空规律与出行强度对乘客群体进行划分 | |||

| 出行 目的 | Han等[25] | 连续隐马尔可夫 模型 | 使用连续隐马尔可夫模型,将公交IC卡数据与土地利用特征数据结合,来判断用户的出行目的 | ||

| Zhao等[26] | 概率主题模型 | 提出了一种基于潜在狄利克雷分配的概率主题模型,以无监督的方式从个体水平的时空数据中挖掘具有代表性的活动分类 | |||

| 出行 路径 | Tao等[27] | 条件流量图技术 | 利用条件流量图技术,基于公交IC卡数据识别出公交乘客的主要出行路径及其时变特征 | ||

| Qi等[28] | 多层中观分析法 | 提出了一种多层中观分析法,利用公交IC卡数据综合分析交通需求(基于路段的OD)、出行时长以及交通拥堵程度 | |||

| Ren等[29];Li等[30]; Ma等[31] | 基于密度的聚类 方法 | 使用公交IC卡数据与基于密度的聚类方法,获取公交乘客的出行时空特征,并提取潜在定制公交路线 | |||

| 公交 线网 和 时刻 表优化 | 线网 优化 | Pternea等[32];Yao等[33]; An等[34];Bertsimas等[35]; 田秀珠等[36];马昌喜等[37]; 王健等[38];Wang等[39] | 单层或双层 规划模型 | 以公交系统的运行效率与服务水平为基础,从环境友好、运行时间可靠度、公交网络鲁棒性、公交乘客量、公交总运行时间等不同角度提出了相应的数学优化模型,达到降低尾气排放、提高公交系统可靠度、降低乘客和公交企业成本等目标 | |

| 时刻 表优化 | Sun等[40] | 混合整数 规划模型 | 研究了3种时刻表优化方法,发现能力受限模型在固定容量限制下的时刻表性能最优,而无容量模型可能提供最佳的时间车辆配置方案 | ||

| Wu等[41] | 双层规划模型 | 分析了将出行前和出行中的路径选择相结合的随机公交调度协调优化问题 | |||

| 时刻表 协调性 | Wu等[42] | 单层优化模型 | 提出了一种时刻表协同优化模型,以缩短城市地铁换乘站的乘客等待时间 | ||

| Xiong等[43] | 单层优化模型 | 基于实时乘客到达分布,提出了一种时刻表协同优化方法,解决社区班车与地铁服务衔接问题 | |||

| Chen等[44] | 单层优化模型 | 通过时空网络视角,以最大化乘客可达性和最小化运营成本为目标,建立了定制公交站点选择、线路设计与时刻表编制的一体化优化模型 | |||

| Ma等[45] | 混合整数 规划模型 | 通过建立混合整数规划模型,研究了定制公交服务设计问题,并将车辆路线设计、时刻表制定和乘客分配问题整合到模型中 | |||

| Yang等[46] | 单层优化模型 | 为提高地铁网络在夜间运营时的可达性,提出了轨道交通线网末班车时刻表协同优化模型 | |||