0 引言

1 汽车变革与发展方向

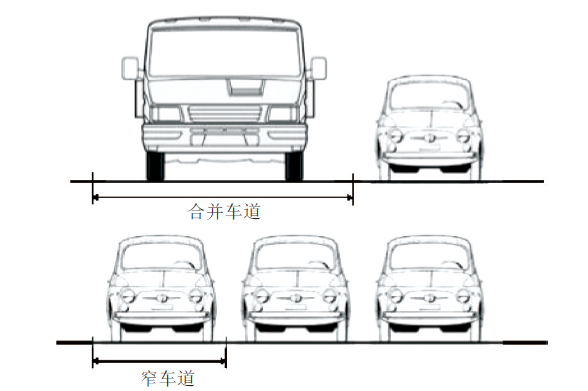

1.1 轻量化

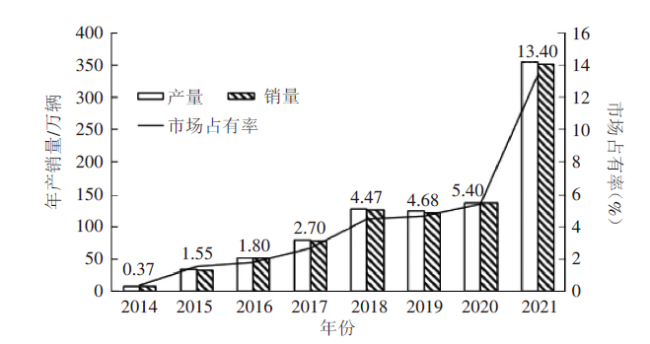

1.2 电动化

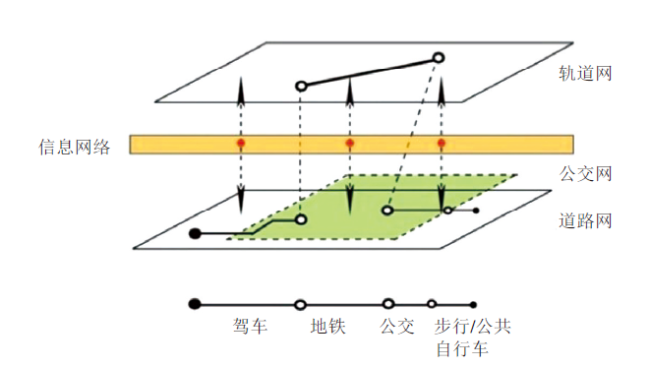

1.3 网联化

1.4 共享化

1.5 自动化

1.6 智能化

2 汽车变革中的交通系统重构

2.1 汽车“六化”变革对交通系统“七要素”的影响

表1 汽车变革对交通系统要素的影响 |

| 系统要素 | 传统汽车与交通要素 | 汽车“六化”变革对交通要素的影响 |

|---|---|---|

| 移动主体 | 出行阻塞、低效能、交通不便、安全性低、成本高等 | 可实现人享其行、物优其流 |

| 运载工具 | 车辆资源利用率低、能耗与排放高、通行效率低 | 最大限度降低汽车负面效能,提供人享其行运载功能,有机衔接综合交通 |

| 交通设施 | 设施通行能力与通行效率低、安全性低、投资大等 | 充分提升设施效能,实现车路联网与协同化、设施智能化, 使空间资源得到最佳利用 |

| 交通资源 | 道路、车道和停车空间资源利用率低、能耗高 | 动静态充分利用交通系统时空资源,最大程度降低交通能耗 |

| 交通环境 | 通行环境不良、能耗与排放高、环境污染严重 | 最大程度改良通行环境与条件,降低能耗与污染 |

| 交通规则 | 不良的人为因素与法律、规则冲突严重 | 最大限度实现规则与交通行为协同,基于科学决策制定公共政策 |

| 系统交互 | 要素有机联系与信息化程度低 | 交通系统充分网联,趋于全息感知,基于大数据的系统调控能力全面变革 |

2.2 汽车“六化”变革对交通系统“八网络”的影响

表2 汽车变革对交通系统复杂网络的影响 |

| 复杂网络 | 传统汽车与交通网络 | 汽车“六化”变革对交通系统网络的影响 |

|---|---|---|

| 需求网络 | 交通与城市融合程度低,多模式出行不协同、 低效能、成本高等 | 可实现交通与城市和社会高度融合,需求与供给最佳协同, 人享其行、物优其流 |

| 运输网络 | 汽车出行效能低,与多模式运输不整合、 不协同、不连续,矛盾突出 | 汽车交通与多模式交通最佳协同、零换乘,支撑人享其行、 物优其流的配送运载功能,实现运输网络服务与绩效最佳化 |

| 设施网络 | 设施通行能力与通行效率及安全性低、 投资大等 | 通行与停放等交通设施效能充分提升, 车路及多模式交通设施联网与最佳协同,设施资源得到充分利用 |

| 能源网络 | 能耗高,能源局限于非网联化燃油加油站等 | 多模式能源以及充电网络化,充分支撑降低交通能耗与排放 |

| 服务网络 | 自服务为主,服务碎片化,品质与绩效低、 成本高 | 高度网联化,全面支撑出行链与服务链,实现高品质、高绩效、 伴随式服务 |

| 管控网络 | 道路交通管理与控制,以及多模式交通协同 能力弱、效果差 | 最大程度地实现服务导向型道路交通的高效能管控,多模式交通 最佳协同管控 |

| 治理网络 | 汽车交通与城市协调发展及其规划-设计-管理-服务-政策-决策综合治理能力弱 | 汽车交通与城市及社会最大程度实现协调、可持续发展和综合治理科学化、精细化与精准化 |

| 信息网络 | 车路联网及车与系统联网(V2X)程度低、 能力弱,难以有效感知、通信与交互 | 可实现道路交通及其出行全息感知与联网,支撑汽车交通与综合交通运输系统高效能规划、设计、管理、服务与决策 |

2.3 汽车“六化”变革对交通系统“九效能”的影响

表3 汽车变革对交通系统效能的影响 |

| 系统效能 | 传统汽车与交通效能 | 汽车“六化”变革对交通效能的影响 |

|---|---|---|

| 便捷顺畅 | 出行阻塞、低效能、不便利、安全性低、成本高等 | 可实现人享其行、物优其流 |

| 经济高效 | 道路和停车场库时空资源利用率低,出行易阻塞,时耗与 能耗高,交通供需不协调,多模式交通效率低,经济贡献小 | 动静态充分共享,高度利用道路及多模式交通系统时空资源,最大程度协同供需、降低汽车出行成本、有机衔接并与综合 交通模式及智慧经济高度融合发展 |

| 绿色集约 | 汽车能耗与排放高,人均车辆及道路利用率低,非绿色集约 | 汽车低能耗、低排放,人均、车均资源利用率高,充分利用交通系统时空资源,与多模式公共交通最佳融合 |

| 智能先进 | 通行环境不良,能耗与排放高,环境污染严重 | 最大程度改良通行环境与条件, 降低能耗与减少污染 |

| 安全可靠 | 事故高发、交通阻塞频繁, 导致交通功能和出行时间不可靠 | 充分实现车路协同,汽车出行趋于 零事故、零阻塞,交通安全性高、可靠性高 |

| 公平持续 | 路面交通资源按车而非按人分配,且混合交通矛盾突出, 不可持续发展 | 接近于按人分配资源,改善非机动化出行与混合交通,减少资源消耗与环境污染,可持续发展 |

| 城市融合 | 汽车交通与城市发展弱整合,智能交通与智能城市融合度低 | 轻量、网联、共享和智能交通高度地与智慧城市融合发展 |

| 社会融合 | 汽车交通与法规及社会发展 弱融合,综合治理不足 | 高度提升交通公平性、安全性、资源利用效率,交通与社会融合,实现综合治理 |

| 整合集成 | 汽车与综合交通及城市、社会、经济未形成网联化融合发展, 非一网通管与一网统管 | 极大地促进综合交通运输系统多网络高度网联化, 实现智能交通与智慧城市、智慧社会、智慧经济一网统管与 一网通管融合发展 |

3 汽车变革中交通系统科学与关键技术研究的发展

3.1 交通(系统)工程学2.0发展

表4 交通系统要素及研究对象 |

| 系统 要素 | 人 /物 | 交通工具 | 交通 设施 | 交通资源 | 环境 | 规则 /政策 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 信息+ | 互联网/物联网/ 区块链 | 智能车辆 | 智能交通设施 | 经济+生态驾驶 | 全息 感知 | 智能决策 |

表5 交通系统研究目标 |

| 研究目标 | 规律揭示 | 面向 规划 | 面向 建设 | 面向 管理 | 面向服务 | 面向 决策 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 交通(系统)工程学1.0 | √ | √ | √ √ | √ | √ | √ |

| 交通(系统)工程学2.0 | √√√ | √√ | √ | √√√ | √√√ | √√√ |

表6 交通系统研究条件 |

| 研究条件 | 观测 条件 | 实验 条件 | 计算 条件 | 研究需求 | 系统规模 | 复杂性 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 交通(系统)工程学1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 交通(系统)工程学2.0 | √√√√√ | √√√√ | √√√√ | √√√√ | √√√√ | √√√√ |

表7 交通系统研究内容 |

| 研究内容 | 数据分析与建模方法 | 信息环境下系统解析 | 主动 管理 | 主动 控制 | 主动与共享 服务 | 多目标评价与决策 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 交通(系统) 工程学1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 交通(系统) 工程学2.0 | √√√√√ | √√√√√ | √√√√√ | √√√√√ | √√√√√ | √√√√√ |

表8 交通系统研究方法 |

| 研究方法 | 理论 解析法 | 实验 分析法 | 计算 实验法 | 平行 系统法 | 虚拟 现实法 | 综合 研讨法 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 交通(系统) 工程学1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 交通(系统) 工程学2.0 | √√ | √√√√√ | √√√√√ | √√√√√ | √√√√√ | √√√√√ |

3.2 交通系统信息环境特征转变

表9 汽车变革中的交通系统信息环境特征 |

| 类别 | 传统汽车交通 信息环境 | 汽车变革中的交通系统 信息环境 |

|---|---|---|

| 采集方式 | 人工检测、 固定/移动式检测器 | 网联通信信息、 共享数据信息 |

| 信息种类 | 集计数据(流量、 占有率、平均速度等) | 非集计数据(位置、速度、 转向需求、排放、车载人数、轨迹等) |

| 采集频率 | 时间间隔较长 | 实时 |

| 覆盖范围 | 受限于检测器布设 位置与精度 | 全时空、全要素、全息覆盖 |

| 可靠性 | 较低 | 较高 |