0 引言

表1 国内外智慧公路建设特点 |

| 国家或地区 | 智慧公路建设特点 |

|---|---|

| 中国 | 围绕交通强国和新型基础设施建设,加快推进新一代信息技术与智慧公路深度融合,推动智慧公路架构设计、技术体系建设等 |

| 美国 | 大力开展以智慧公路为载体的车联网和自动驾驶应用,积极推动恶劣天气条件下车道通行、卡车自动驾驶编队等智能化应用场景 |

| 欧盟 | 打造数字交通走廊,推出自适应、自动化、有效应对气候变化的第五代韧性道路,强化不同路段车速趋同、分车道动态限速、动态绕行等主动交通管理应用 |

| 日本 | 以ETC2.0为载体,提升智慧公路车路协同服务功能,布设双向通信车路协同设备,提供自由流收费、动态费率、伴随式信息等智慧化服务 |

1 公路数字化转型形势与需求

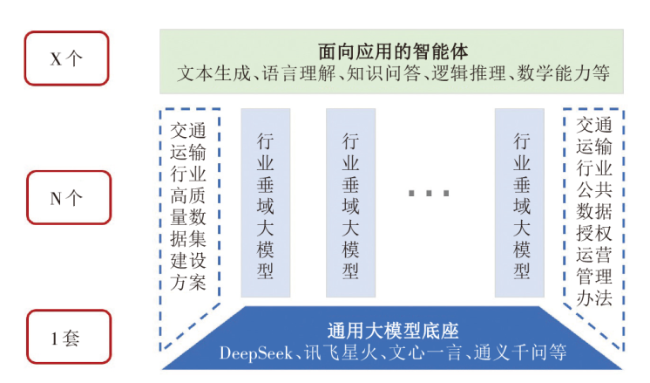

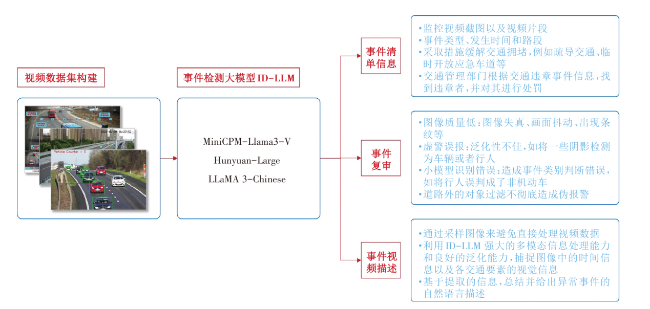

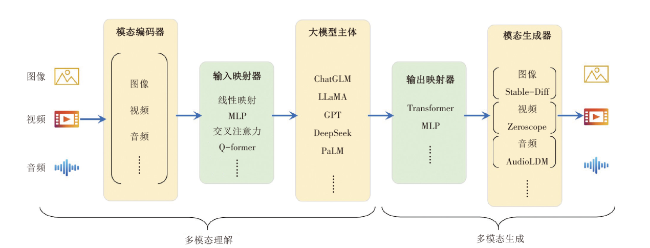

2 智慧公路领域AI大模型发展现状

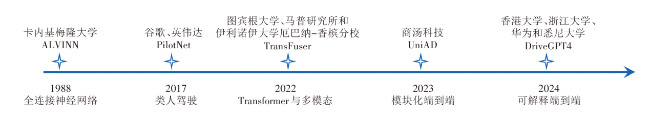

2.1 智慧公路领域AI大模型的研究进展

表2 智慧公路领域AI大模型研究情况 |

| 研究领域 | 大模型 | 研究团队 | 研究成果 |

|---|---|---|---|

| 自动驾驶 | NEAT大模型[10] | 斯坦福大学 | 引入因果推理模块,突破多模态传感器数据的统一表征学习能力限制,如将激光雷达点云与视觉信息在隐空间进行对齐,通过对比学习策略增强模型的环境理解鲁棒性 |

| 基础设施 | Digital Twin Highway 大模型[11] | 剑桥大学 | 融合BIM与IoT数据构建了道路全生命周期的数字孪生体,实现了基础设施健康状态的自主诊断 |

| 交通组织 | MIT团队TrafficMind 大模型[12] | 麻省理工学院 | 通过融合城市路网拓扑数据与历史流量信息,模型可自动生成交通组织优化方案,并利用链式推理技术输出完整决策依据 |

| 车辆决策 | DriveBERT大模型[12] | 清华大学、 百度Apollo | 通过融合视觉、激光雷达、V2X信号等多源感知数据,构建了国内首个面向复杂交通场景的认知决策框架 |

| 群体决策 | CrowdFormer大模型[12] | 同济大学、 商汤科技 | 采用自注意力机制解析车辆交互关系,打破了传统跟驰模型的线性假设,通过大模型表征车群的涌现行为特征,为群体智能理论开辟了新方向 |

| 拥堵治理 | 拥堵溯源模型[12] | 华为、交通运输部 公路科学研究院 | 基于因果推理框架解析拥堵形成机理,通过主动式交通管理,实现拥堵路段秒级响应与局部交通流协同优化 |

| 车路云一体化 | 交通数字孪生 大模型[12] | 腾讯、交通运输部 规划研究院 | 通过物理引擎与神经辐射场技术的结合,设计现实路网与数字空间的动态映射机制,构建了可交互的虚拟交通环境。 |