0 引言

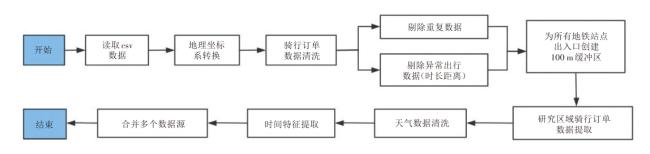

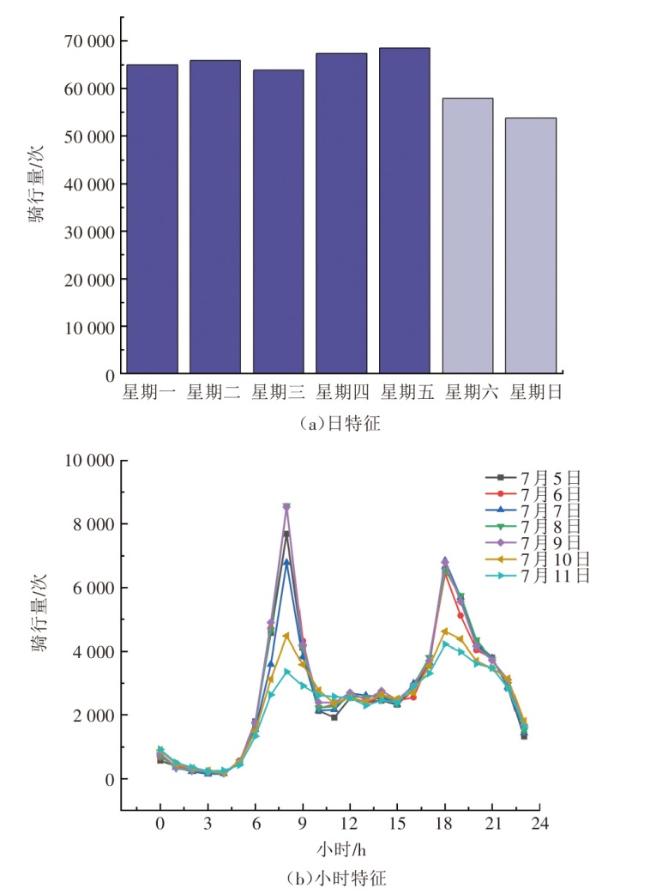

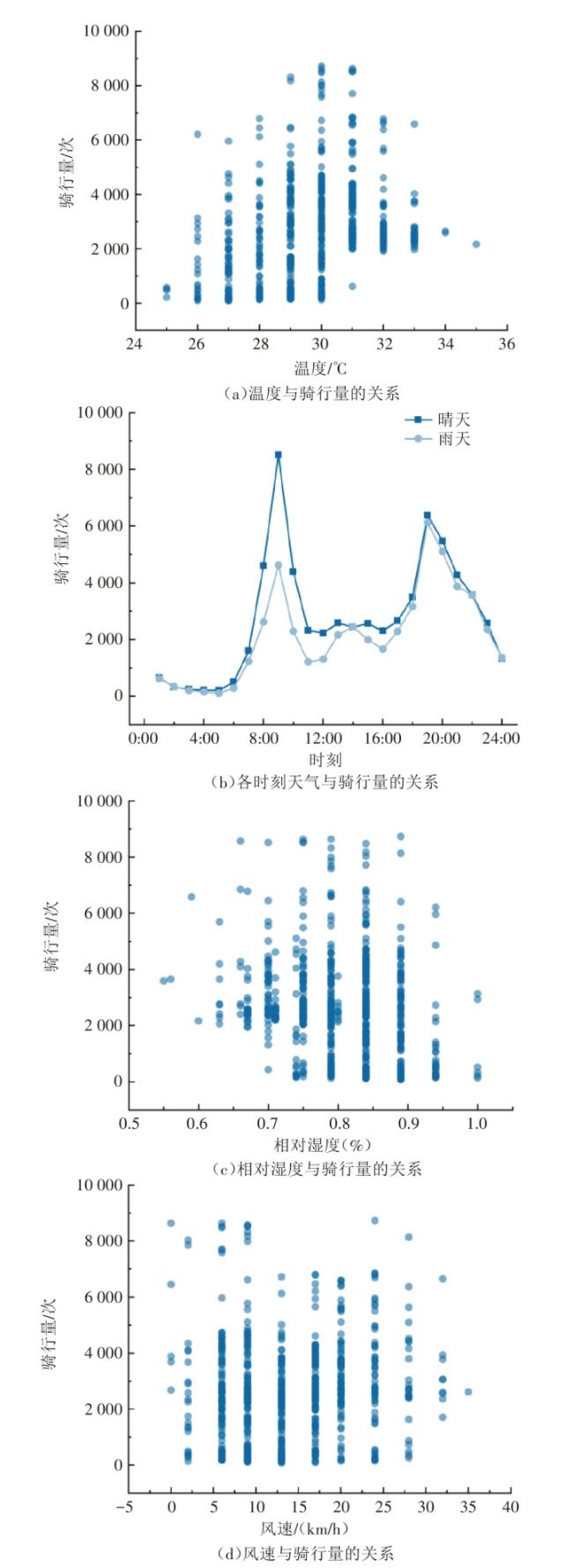

1 数据预处理与共享单车使用特征分析

1.1 数据描述与处理

1.2 共享单车使用特征分析

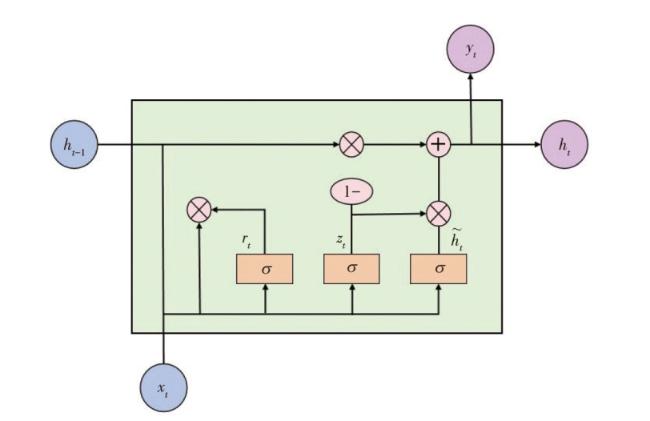

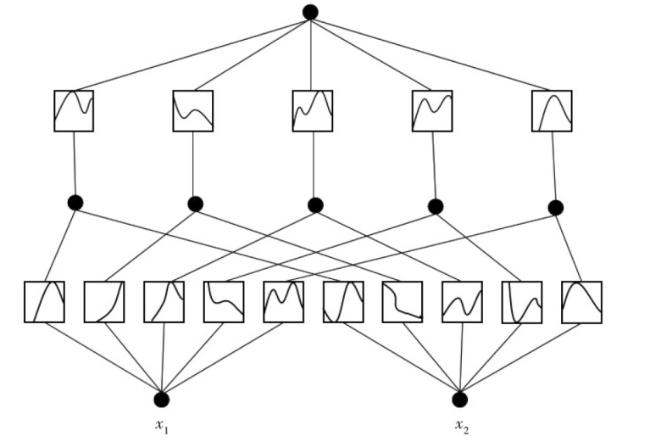

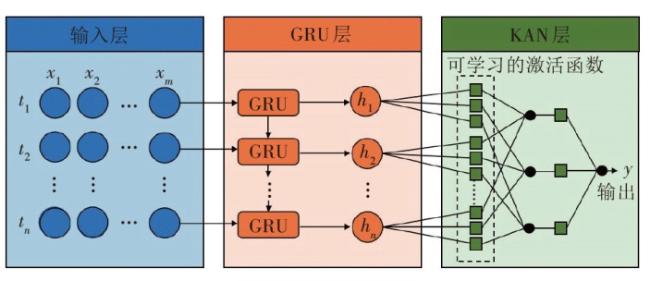

2 GRU-KAN模型原理及构建

2.1 GRU神经网络原理

2.2 KAN神经网络原理

2.3 GRU-KAN共享单车需求预测模型构建

2.4 模型评价指标

3 预测实验分析

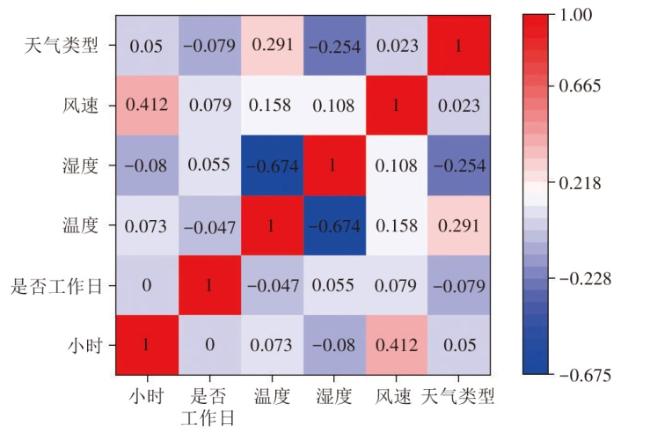

3.1 特征选取与处理

表1 变量概况 |

| 变量 | 指标 | 变量类型 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 因变量 | 共享单车 需求量 | 连续型 | 各地铁站点的共享单车 汇入骑行量/次 |

| 自变量 | 是否工作日 | 二分类 | 工作日=1;非工作日=0 |

| 时刻 | 离散型 | 0: 00—24: 00 (0: 00, 1: 00,…, 23: 00) | |

| 温度 | 连续型 | 每小时气温/℃ | |

| 天气类型 | 二分类 | 晴天=1;雨天=0 | |

| 风速/(km/h) | 连续型 | 每小时风速 | |

| 湿度(%RH) | 连续型 | 相对湿度 |

3.2 实验设置及参数设置

3.2.1 实验设置

3.2.2 参数设置

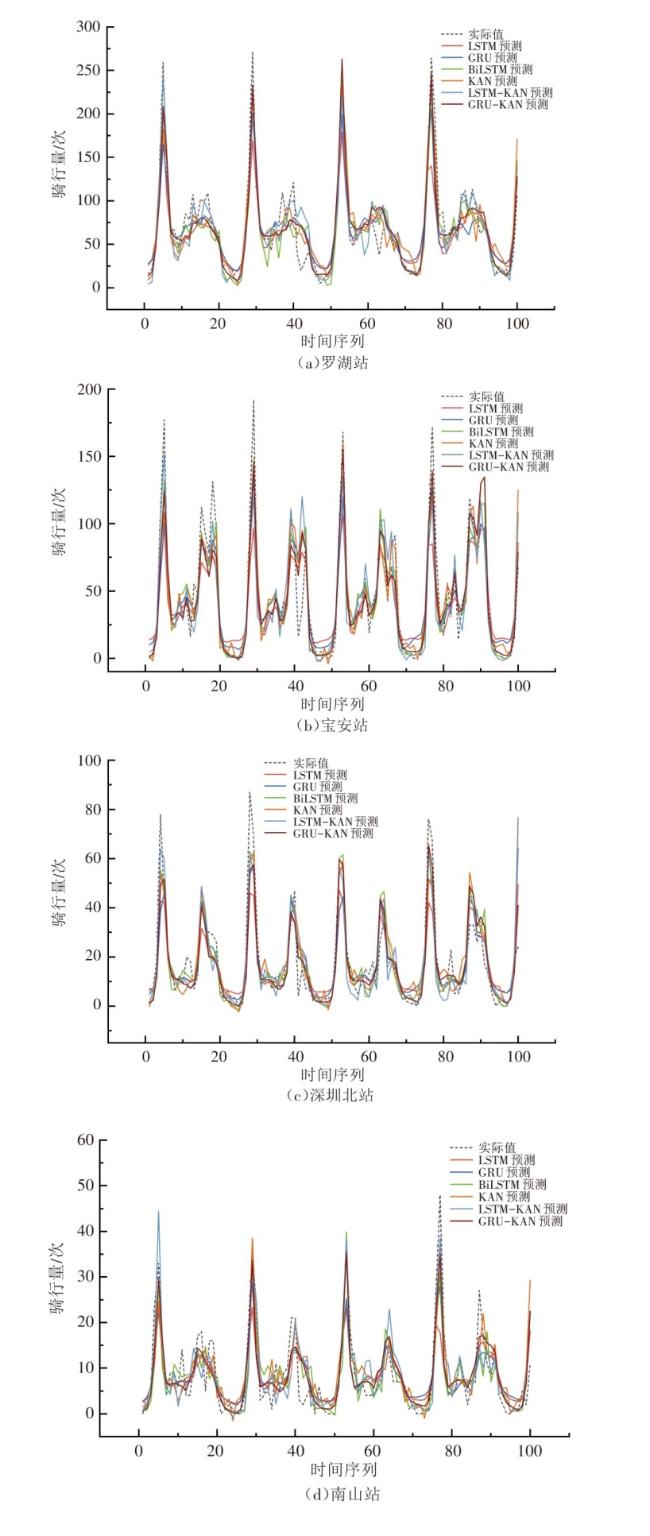

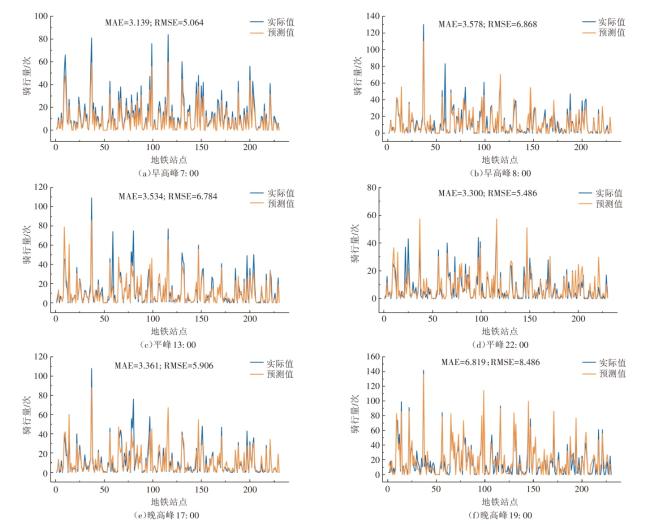

3.3 结果分析

3.3.1 不同站点的预测结果分析

表2 各预测模型评价指标 |

| 站 点 | 评价 指标 | 模型 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| LSTM | GRU | BiLSTM | KAN | LSTM- KAN | GRU- KAN | ||

| 宝 安 站 | MAE/次 | 16.18 | 15.82 | 15.04 | 11.67 | 10.15 | 9.67 |

| RMSE/次 | 23.44 | 20.78 | 20.02 | 17.26 | 15.25 | 14.71 | |

| R2 | 0.68 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | |

| 罗 湖 站 | MAE/次 | 16.99 | 15.07 | 16.52 | 16.80 | 15.48 | 13.59 |

| RMSE/次 | 25.23 | 21.75 | 22.54 | 22.80 | 22.21 | 20.23 | |

| R2 | 0.72 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | |

| 深 圳 北 站 | MAE/次 | 6.48 | 6.18 | 6.32 | 5.85 | 5.69 | 5.40 |

| RMSE/次 | 9.46 | 9.23 | 8.92 | 8.81 | 8.69 | 8.35 | |

| R2 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | |

| 南 山 站 | MAE/次 | 4.13 | 4.13 | 4.01 | 3.73 | 3.39 | 3.18 |

| RMSE/次 | 5.62 | 5.61 | 5.47 | 4.98 | 4.81 | 4.42 | |

| R2 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.67 | 0.69 | 0.75 | |