0 引言

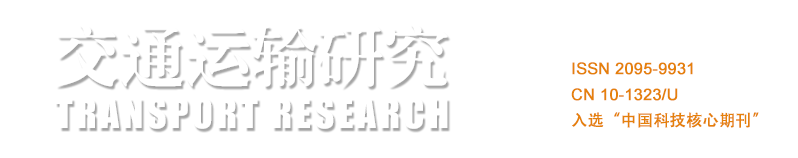

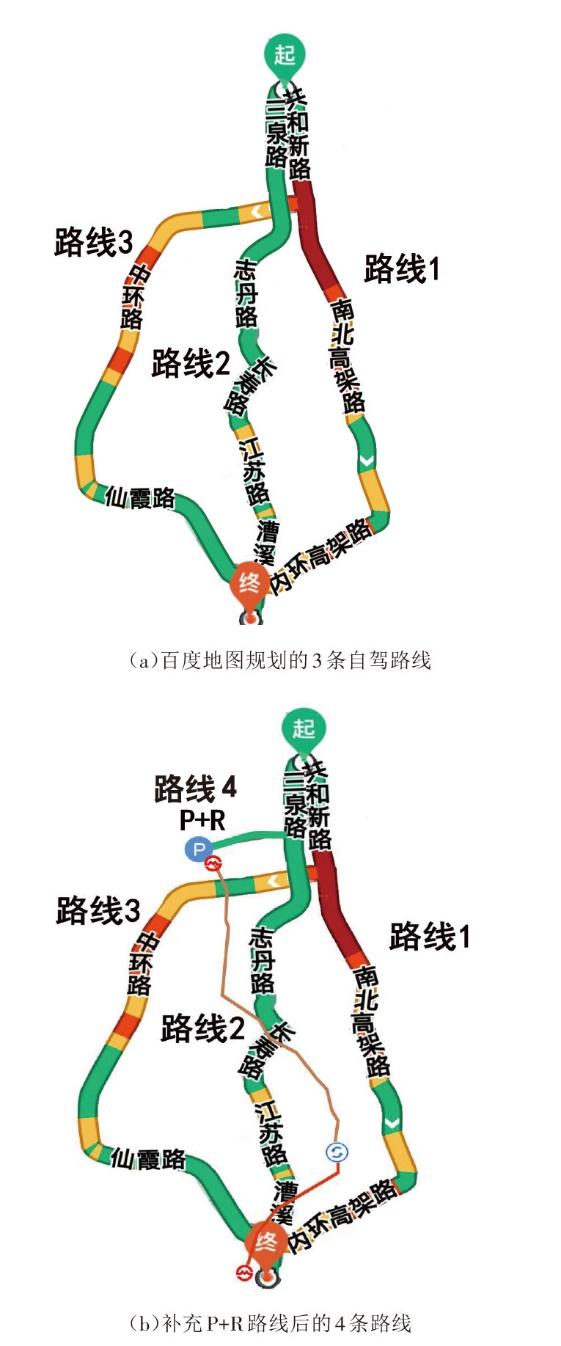

1 小汽车出行者转向P+R的意向调查

1.1 调查设计与实施

表1 多模式出行信息设计水平 |

| 信息 | 设计水平 |

|---|---|

| 道路拥堵程度 | 轻微拥堵;一般拥堵;非常拥堵 |

| P+R出行时间 | 77 min;67 min |

| P+R停车费用 | 10元/次;5元/次 |

| 地铁车厢座位情况 | 无;有 |

1.2 样本描述性分析

表2 受访者的社会人口特征分布 |

| 属性 | 类别 | 占比(%) | 属性 | 类别 | 占比(%) |

|---|---|---|---|---|---|

| 性别 | 男 | 57.5 | 是否了解 P+R政策 | 是 | 41.7 |

| 女 | 42.5 | 否 | 58.3 | ||

| 年龄 | 18~35岁 | 40.8 | 驾龄 | <1年 | 20.0 |

| 36~55岁 | 52.5 | 1~5年 | 43.3 | ||

| 55岁以上 | 6.7 | >5年 | 36.7 | ||

| 学历 | 高中及 以下 | 17.5 | 月收入 | <1万元 | 32.5 |

| 大学 | 29.2 | 1万~5万元 | 45.8 | ||

| 研究生及以上 | 53.3 | >5万元 | 21.7 |

2 小汽车出行者转向P+R的GLMM分析

2.1 GLMM模型建立

2.2 GLMM 结果分析与讨论

表3 随机截距模型的估计结果 |

| 随机效应协方差 | 系数 | 标准误差 | Z值 | 显著性 |

|---|---|---|---|---|

| 截距 | 4.368 | 0.700 | 6.241 | <0.001 |

表4 GLMM的随机效应参数估计值 |

| 随机效应协方差 | 估计值 | 标准误差 | 显著性 |

|---|---|---|---|

| 截距 | 0.478 | 0.263 | 0.069 |

| 道路拥堵程度 | 1.552 | 0.283 | <0.001 |

| 地铁车厢有无座位 | 0.170 | 0.130 | 0.191 |

表5 GLMM的固定效应参数估计值 |

| 变量 | 系数 | 标准误差 | t值 | 显著性 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 截距 | -1.797 | 0.517 2 | -3.475 | 0.001 | ||

| 智能手机APP 提供的多模式 出行信息 | 道路拥堵程度 (参考项:轻微拥堵) | 一般拥堵 | 1.278 | 0.251 1 | 5.089 | <0.001 |

| 非常拥堵 | 1.500 | 0.255 6 | 5.867 | <0.001 | ||

| P+R出行时间(67 min=1,77 min=0) | 0.666 | 0.124 3 | 5.363 | <0.001 | ||

| P+R停车费用(5元/次=1,10元/次=0) | 0.920 | 0.125 9 | 7.309 | <0.001 | ||

| 地铁车厢有无座位(有座位=1,无座位=0) | 0.911 | 0.141 3 | 6.451 | <0.001 | ||

| 个体属性 | 月收入 (参考项:<1万元) | 1~5万元 | -1.390 | 0.349 4 | -3.978 | <0.001 |

| >5万元 | -2.094 | 0.575 0 | -3.643 | <0.001 | ||

| 驾龄 (参考项:<1年) | 1~5年 | -1.146 | 0.370 7 | -3.091 | 0.002 | |

| >5年 | -2.404 | 0.405 0 | -5.935 | <0.001 | ||

| 是否了解P+R政策(是=1,否=0) | 1.737 | 0.347 1 | 5.005 | <0.001 | ||