0 引言

1 重型货车数据采集与处理

1.1 数据采集

1.1.1 重型货车工况数据

表1 重型货车工况数据示例 |

| 车 辆 ID | 采集 时间 | 车速 /(km/h) | 燃料流量 /(ml/s) | 坐标位置 (经纬度) | 发动机净输出扭矩(%) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2023/2/12 15:36:06 | 57.25 | 8.65 | 121.302 234°E, 28.446 014°N | 44 |

| 1 | 2023/2/12 15:36:07 | 57.35 | 6.63 | 121.297 12°E, 28.447 057°N | 56 |

| 1 | 2023/2/12 15:36:08 | 56.76 | 4.93 | 121.292 395°E, 28.448 501°N | 61 |

1.1.2 重型货车静态属性数据

表2 重型货车静态属性数据示例 |

| 车辆ID | 最大总质量 /kg | 最大净扭矩 /(N·m) | 排量 /l | 额定功率 /kW |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 18 000 | 813 | 4.5 | 162 |

| 2 | 25 000 | 1 400 | 6.87 | 240 |

| 3 | 25 000 | 1 400 | 6.87 | 240 |

1.1.3 车辆称重数据

表3 车辆称重数据示例 |

| 车辆ID | 称重时间 | 称重地点 | 车货总质量/t |

|---|---|---|---|

| 1 | 2023/2/12 9:11 | 山东广饶物流园区 | 17.42 |

| 1 | 2023/2/12 17:53 | 山东广饶物流园区 | 17.74 |

| 1 | 2023/2/13 11:36 | 山东新河物流园区 | 17.38 |

1.2 多源数据匹配

表4 载重匹配后车辆发动机工况数据示例 |

| 车辆ID | 采集时间 | 车速 /(km/h) | 燃料流量 /(ml/s) | 行程 ID | 车货总 质量/t |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2023/2/12 17:30:21 | 67.9 | 3.67 | 1 | 17.74 |

| 1 | 2023/2/12 17:30:22 | 67.8 | 5.32 | 1 | 17.74 |

| 1 | 2023/2/12 17:30:23 | 68.4 | 7.31 | 1 | 17.74 |

1.3 数据质量控制

2 碳排放研究方法与模型

2.1 基于油耗的CO2排放测算

表5 通过油耗估算CO2排放后工况数据示例 |

| 车辆 ID | 采集 时间 | 车速 /(km/h) | 燃料 流量 /(ml/s) | CO2 排放量 /(g/s) | 行程 ID | 车货 总质量 /t |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2023/2/12 17:30:21 | 67.9 | 3.67 | 9.54 | 1 | 17.74 |

| 1 | 2023/2/12 17:30:22 | 67.8 | 5.32 | 13.83 | 1 | 17.74 |

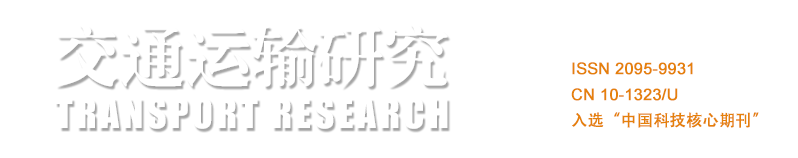

2.2 车型划分

2.3 VSP区间划分和载重区间划分

表7 各车型各载重区间VSP研究范围 |

| 车型 | 载重区间/t | VSP下限 | VSP上限 |

|---|---|---|---|

| 1 | 6~11 | -12 | 11 |

| 11~16 | -10 | 8 | |

| 16~21 | -6 | 6 | |

| 2 | 9~14 | -13 | 17 |

| 14~19 | -11 | 11 | |

| 19~24 | -7 | 7 | |

| 3 | 14~19 | -9 | 10 |

| 44~49 | -9 | 4 | |

| 49~54 | -6 | 4 |

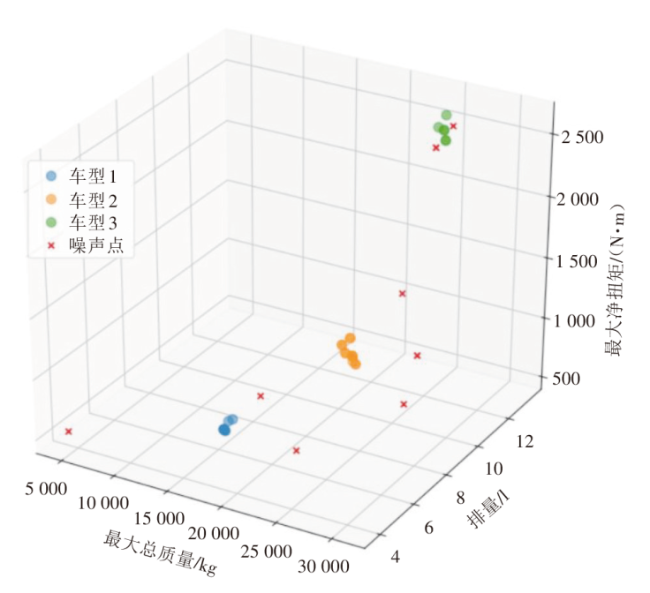

2.4 载重对CO2排放率的影响

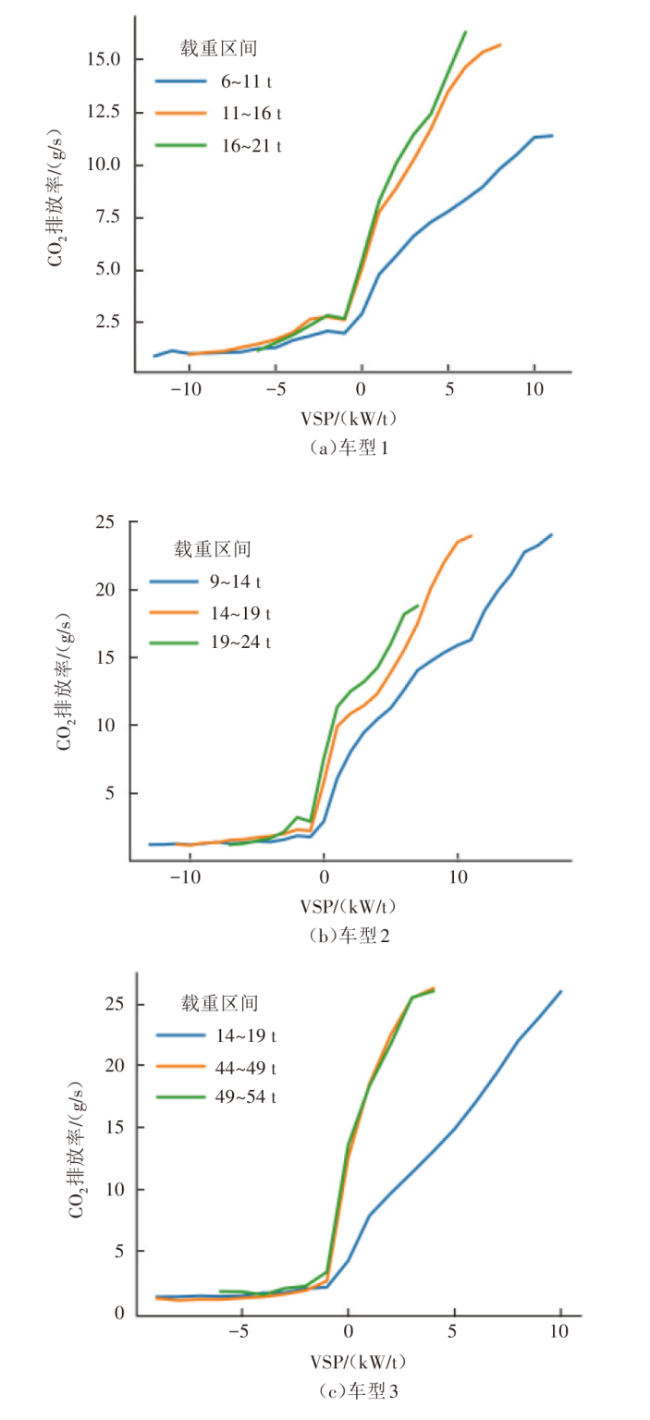

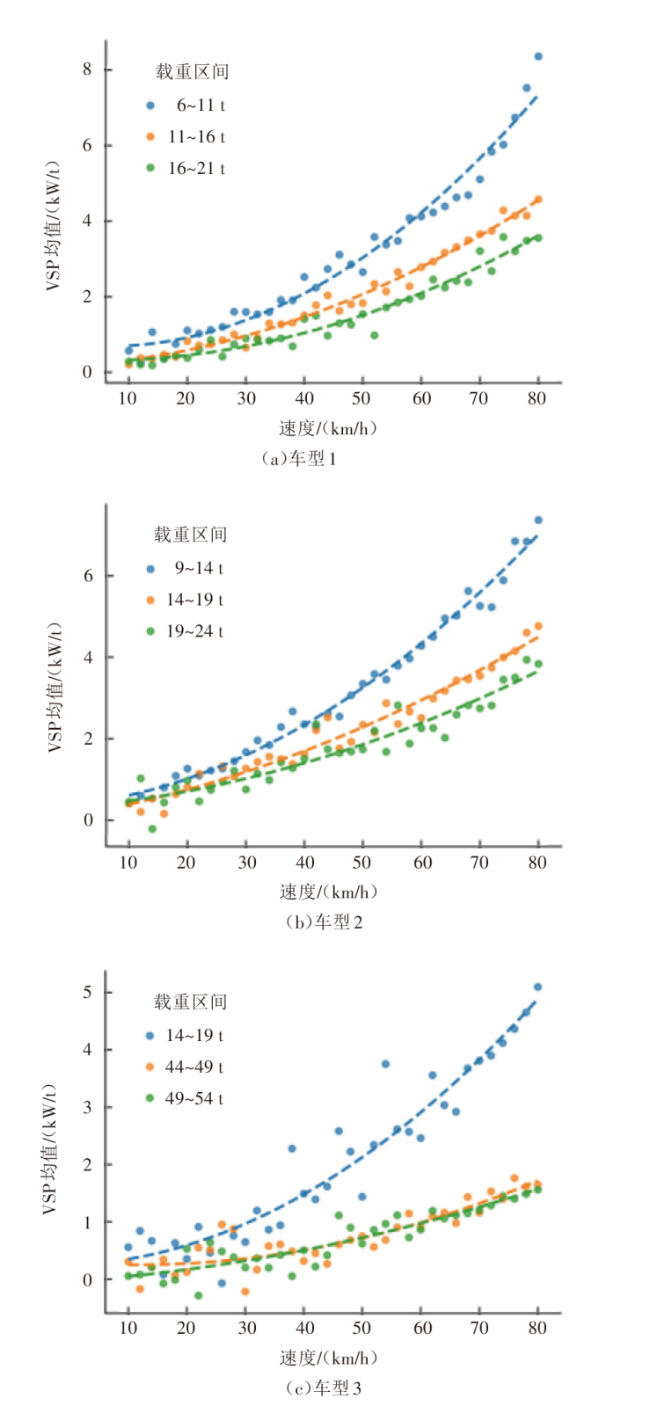

2.5 载重对VSP分布的影响

2.6 载重对CO2排放因子的影响

3 载重对重型货车碳排放的影响

3.1 载重对CO2排放率的影响

表8 各车型在各VSP下的CO2排放率及其相较于最低载重的增幅 |

| 车型 | 载 重 区 间 | VSP为 2 kW/t时 | VSP为 3 kW/t时 | VSP为 4 kW/t时 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CO2排放率 /(g/s) | 相较于最低 载重的 增幅 | CO2排放率 /(g/s) | 相较于最低 载重的 增幅 | CO2 排放率 /(g/s) | 相较于最低 载重的 增幅 | ||

| 1 | 6~11 t | 5.48 | — | 6.60 | — | 7.16 | — |

| 11~16 t | 8.46 | 54.3% | 10.23 | 54.9% | 11.27 | 57.3% | |

| 16~21 t | 9.62 | 75.5% | 11.44 | 73.3% | 12.19 | 70.2% | |

| 2 | 9~14 t | 6.65 | — | 9.46 | — | 9.57 | — |

| 14~19 t | 9.93 | 49.2% | 11.44 | 20.8% | 11.86 | 23.9% | |

| 19~24 t | 11.98 | 80.1% | 13.19 | 39.4% | 13.67 | 42.7% | |

| 3 | 14~19 t | 8.69 | — | 10.90 | — | 13.50 | — |

| 44~49 t | 21.97 | 152.7% | 23.40 | 133.2% | 26.05 | 92.8% | |

| 49~54 t | 21.97 | 152.6% | 23.43 | 114.9% | 25.68 | 90.1% | |

3.2 载重对VSP分布的影响

表9 各车型低、中、高速下相较于最低载重VSP均值和方差减少情况 |

| 车 型 | 载重 区间 | 低速下 | 中速下 | 高速下 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 均值 | 方差 | 均值 | 方差 | 均值 | 方差 | ||

| 1 | 6~11 t | — | — | — | — | — | — |

| 11~16 t | -30.3% | -29.0% | -28.9% | -15.6% | -43.7% | -15.4% | |

| 16~21 t | -50.4% | -42.1% | -47.8% | -30.5% | -51.0% | -23.6% | |

| 2 | 9~14 t | — | — | — | — | — | — |

| 14~19 t | -64.4% | 23.0% | -32.7% | 6.7% | -35.4% | 26.9% | |

| 19~24 t | -79.9% | -4.2% | -46.1% | -28.7% | -46.9% | -12.6% | |

| 3 | 14~19 t | — | — | — | — | — | — |

| 44~49 t | -73.8% | -73.7% | -76.7% | -56.8% | -74.2% | -71.8% | |

| 49~54 t | -49.8% | -67.7% | -77.4% | -41.3% | -76.1% | -69.2% | |

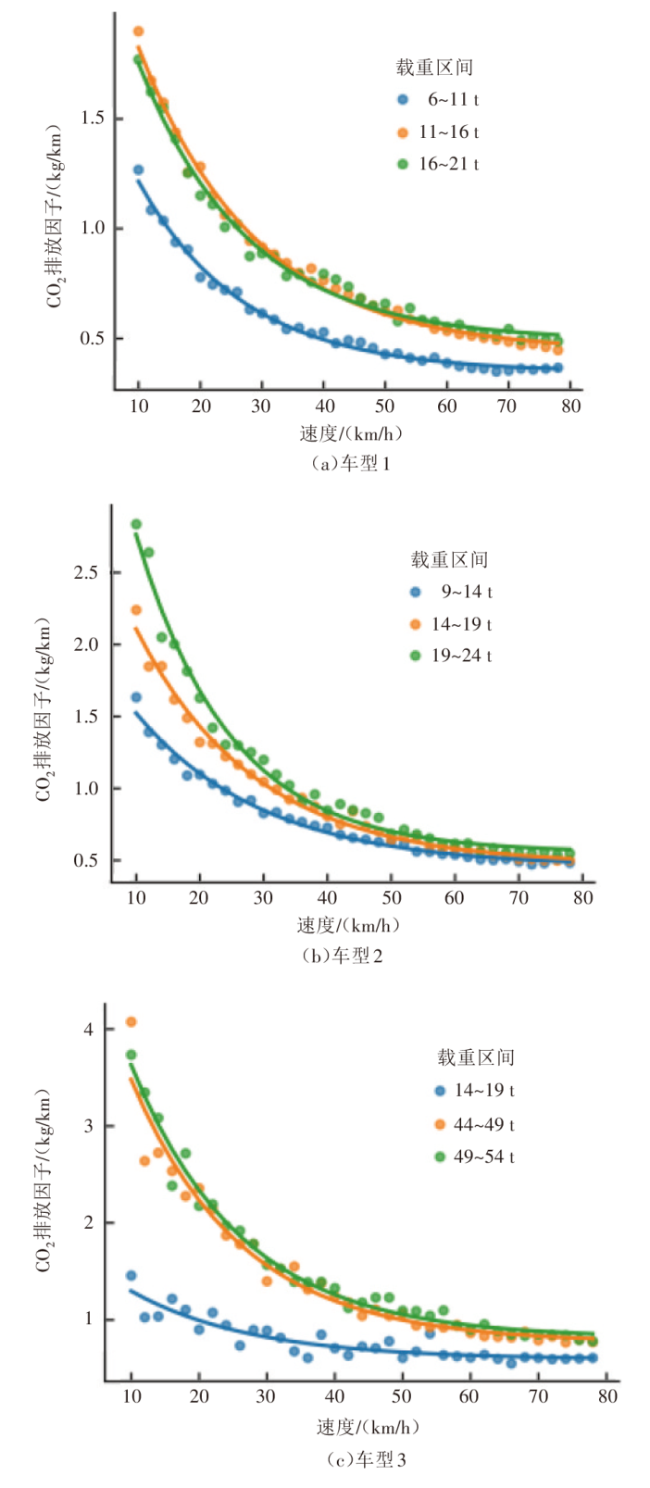

3.3 载重对CO2排放因子的影响

表10 各车型各载重区间各速度下CO2排放因子增幅 |

| 速度 /(km/h) | 车型1 | 车型2 | 车型3 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 载重区间6~11 t | 载重区间 11~16 t | 载重区间16~21 t | 载重区间9~14 t | 载重区间14~19 t | 载重区间19~24 t | 载重区间14~19 t | 载重区间44~49 t | 载重区间 49~54 t | |

| 10 | — | 52.2% | 58.7% | — | 53.3% | 110.5% | — | 152.6% | 176.4% |

| 12 | — | 69.2% | 63.6% | — | 37.5% | 99.5% | — | 105.8% | 134.4% |

| 14 | — | 42.3% | 37.1% | — | 58.8% | 91.4% | — | 150.5% | 159.5% |

| 16 | — | 66.6% | 66.7% | — | 32.4% | 79.1% | — | 157.7% | 150.1% |

| 18 | — | 45.0% | 51.7% | — | 31.3% | 84.4% | — | 114.1% | 117.0% |

| 20 | — | 50.1% | 44.1% | — | 29.9% | 53.2% | — | 116.7% | 146.2% |

| 22 | — | 49.8% | 54.5% | — | 34.3% | 66.6% | — | 116.6% | 81.3% |

| 24 | — | 53.1% | 59.3% | — | 32.9% | 45.1% | — | 142.2% | 154.3% |

| 26 | — | 54.0% | 43.7% | — | 35.5% | 68.5% | — | 177.1% | 157.4% |

| 28 | — | 43.5% | 39.4% | — | 36.9% | 44.7% | — | 117.7% | 105.8% |

| 30 | — | 40.2% | 43.3% | — | 30.2% | 52.2% | — | 98.8% | 119.5% |

| 32 | — | 51.7% | 51.6% | — | 22.4% | 37.2% | — | 82.2% | 99.0% |

| 34 | — | 52.3% | 42.3% | — | 32.8% | 41.1% | — | 119.3% | 109.9% |

| 36 | — | 44.1% | 39.3% | — | 21.0% | 22.7% | — | 108.7% | 115.6% |

| 38 | — | 50.4% | 39.1% | — | 13.8% | 26.0% | — | 60.4% | 59.6% |

| 40 | — | 42.7% | 45.4% | — | 11.5% | 26.8% | — | 77.9% | 88.6% |

| 42 | — | 48.4% | 49.5% | — | 24.2% | 43.4% | — | 79.9% | 76.8% |

| 44 | — | 41.4% | 32.6% | — | 31.1% | 37.6% | — | 56.7% | 76.3% |

| 46 | — | 34.5% | 32.5% | — | 11.8% | 33.1% | — | 44.2% | 65.6% |

| 48 | — | 38.4% | 31.7% | — | 9.3% | 31.4% | — | 51.6% | 74.7% |

| 50 | — | 44.9% | 44.9% | — | 3.9% | 9.3% | — | 75.6% | 80.4% |

| 52 | — | 43.8% | 23.7% | — | 8.3% | 18.5% | — | 47.5% | 62.8% |

| 54 | — | 40.5% | 41.1% | — | 17.4% | 26.0% | — | 18.4% | 33.4% |

| 56 | — | 43.1% | 39.9% | — | 6.7% | 22.3% | — | 49.8% | 68.8% |

| 58 | — | 29.7% | 29.5% | — | 8.5% | 16.8% | — | 57.8% | 50.8% |

| 60 | — | 37.1% | 33.4% | — | 5.8% | 17.2% | — | 48.7% | 49.1% |

| 62 | — | 37.1% | 39.8% | — | 6.4% | 17.4% | — | 45.9% | 56.3% |

| 64 | — | 38.2% | 33.5% | — | 6.2% | 9.5% | — | 53.6% | 52.8% |

| 66 | — | 38.2% | 31.5% | — | 3.4% | 15.2% | — | 58.8% | 70.1% |

| 68 | — | 40.2% | 34.3% | — | 1.4% | 7.9% | — | 52.7% | 53.1% |

| 70 | — | 37.2% | 42.7% | — | 4.8% | 13.6% | — | 33.8% | 47.3% |

| 72 | — | 29.5% | 24.2% | — | 7.8% | 14.1% | — | 40.2% | 43.0% |

| 74 | — | 34.1% | 30.5% | — | 3.3% | 11.1% | — | 31.5% | 42.8% |

| 76 | — | 26.2% | 23.3% | — | -4.9% | 2.8% | — | 34.5% | 32.8% |

| 78 | — | 18.0% | 19.2% | — | 0.6% | 8.4% | — | 31.0% | 28.7% |

表11 各车型各载重平均工况下CO2排放因子增幅 |

| 车型1 | 车型2 | 车型3 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 载重 区间 | 排放 因子 /(kg/km) | 增幅 | 载重 区间 | 排放 因子 /(kg/km) | 增幅 | 载重 区间 | 排放 因子 /(kg/km) | 增幅 |

| 6~ 11 t | 0.40 | — | 9~ 14 t | 0.45 | — | 14~ 19 t | 0.45 | — |

| 11~ 16 t | 0.53 | 32.5% | 14~ 19 t | 0.51 | 13.3% | 44~ 49 t | 0.94 | 108.9% |

| 16~ 21 t | 0.55 | 37.5% | 19~ 24 t | 0.56 | 24.4% | 49~ 54 t | 0.96 | 113.3% |

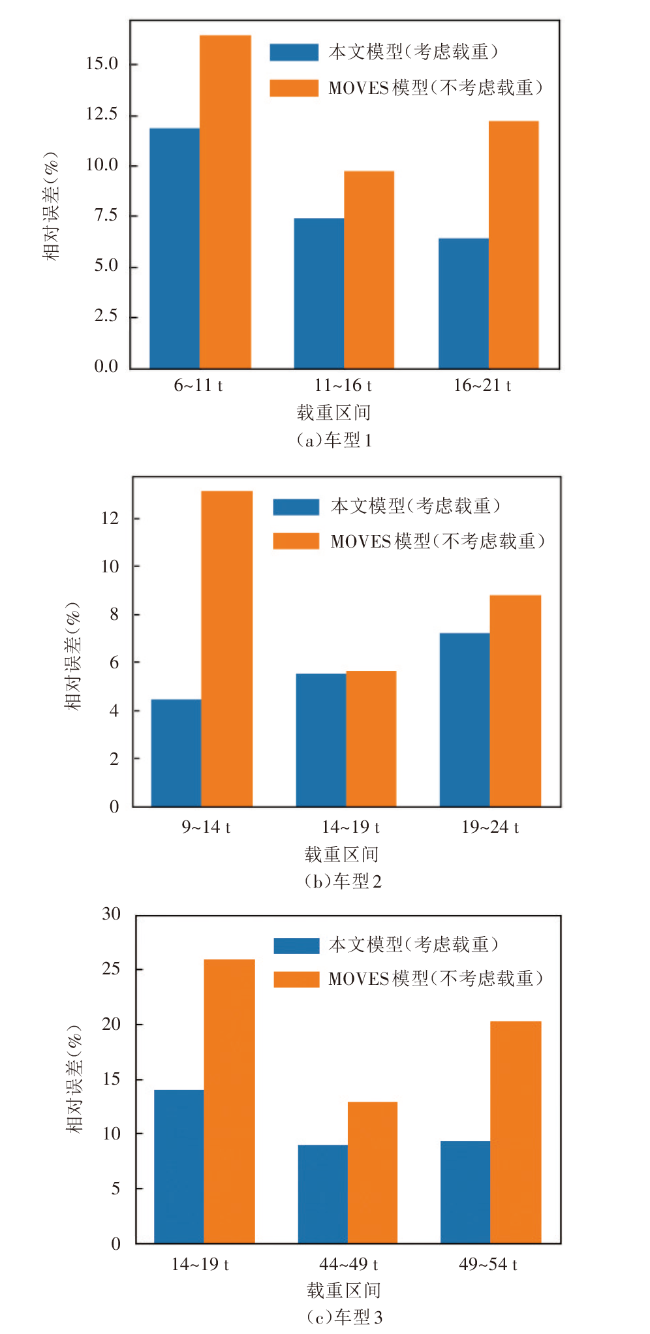

3.4 不考虑载重引起的排放测算误差

表12 本研究车型与MOVES车型对应关系 |

| 车型 | MOVES对应车型 | 车重参考值/t |

|---|---|---|

| 1 | 单体短途货车 | 13.798 |

| 2 | 单体短途货车 | 13.798 |

| 3 | 组合式短途货车 | 24.704 |