随着社会经济活动的复杂化,智能预测方法出现并被改进运用到客运量预测中,常见的有灰色预测、神经网络、支持向量机、系统动力学模型等。如崔乃丹、安永娥和马睿等

[7⇓-9]分别利用小波降噪分析法、等维新息模型、幂模型改进思想等对原始数据序列进行处理后,利用灰色模型对铁路货运量进行预测,预测结果比直接利用灰色模型预测精度更高。另外,还有研究从预测结果入手,采用马尔科夫链模型修正灰色预测结果,或对预测结果进行残差修正,以提高预测精度。神经网络预测具有较强的拟合能力,但容易出现局部最优、“维数灾难”等问题,相关学者对其进行了改进,如温爱华等

[10]利用遗传算法对广义回归神经网络的光滑因子进行了优化;白晓勇等

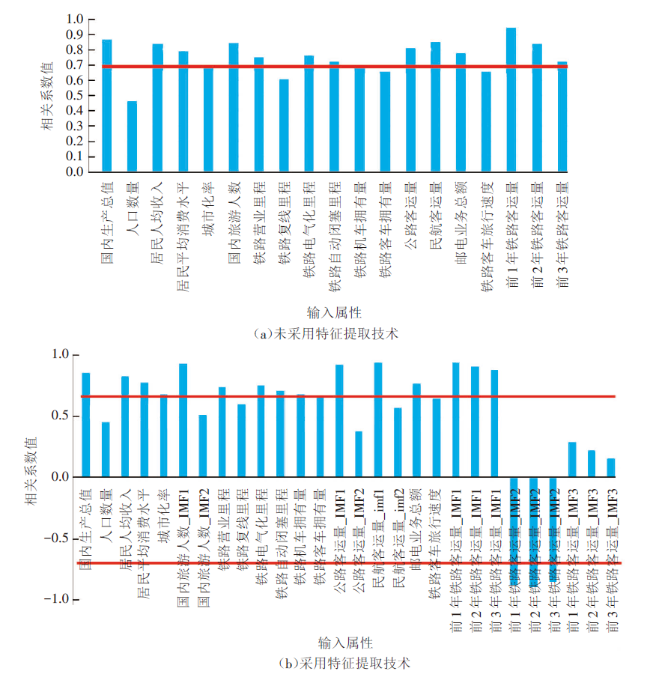

[11]建立改进BP神经网络模型,利用差分法对数据进行预处理。支持向量机(Support Vector Machine, SVM)算法简单,具有较好的鲁棒性,易与其他方法结合,相关学者将其用于客运量预测并主要从数据预处理和参数优化两方面提升预测精度。在数据预处理方面,利用主成分分析、粒子群算法、灰色关联分析法等将影响因素进行降维后作为SVM的输入

[12⇓-14];在参数优化方面,梁宁等

[15]采用果蝇优化算法选取参数,预测效果优于传统的SVM模型。