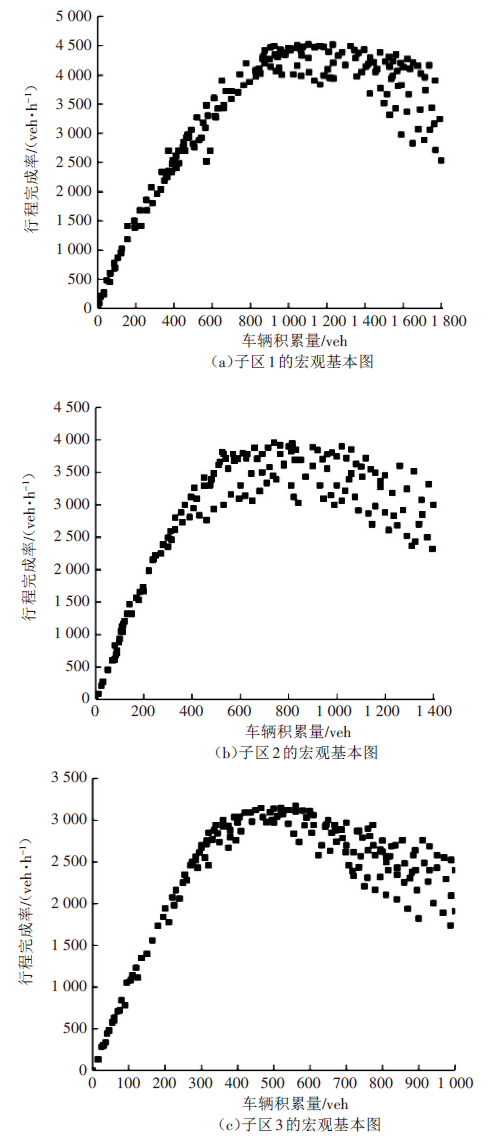

作为一种描述宏观路网交通特性的交通流模型,宏观基本图(Macroscopic Fundamental Diagrams, MFD)为区域级的交通控制方案实施提供了理论支持。2007年, Geroliminis等

[2]利用横滨的实测交通流数据验证了区域路网MFD的存在,它被描述为区域交通状态与存在车辆数之间的关系。由于MFD被证明是道路网的固有特性,且不依赖于路网的OD分布,因此被广泛运用于区域路网的交通控制

[3]。在单个区域的边界控制领域,Keyvan-Ekbatani等

[4]提出了基于MFD的反馈门限控制方法,该方法有强的鲁棒性,且控制方案简单有效。但在过饱和情况下,当门限处有大量的通行需求时会形成较长的排队。为了缓解边界交叉口的排队压力, Guo等

[5]提出了一个考虑排队长度动态变化的边界控制策略,使得边界处的排队现象得到了明显的改善。Geroliminis等

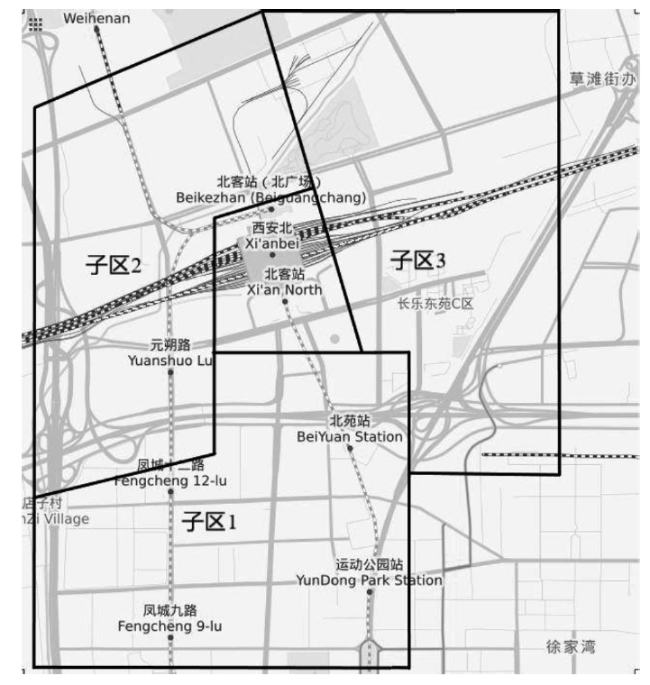

[6]研究发现,道路密度的异质性会显著影响路网MFD的拟合效果,使散点图变得离散。因此在制订区域交通控制方案时,通常需要将区域路网划分为道路交通密度方差较小的交通小区。在研究多个子区的边界控制领域,Geroliminis等

[7]提出了基于模型预测控制的交通诱导和交通控制方法,该方法在多区域的交通控制中有较好的应用效果,但其建立在准确的预测模型基础上,很难在实际中应用。Haddad等

[8]将自适应控制模型应用于区域交通控制,能够跟踪系统状态的变化,使得控制方案更具灵活性,可适应不同的交通场景。王力等

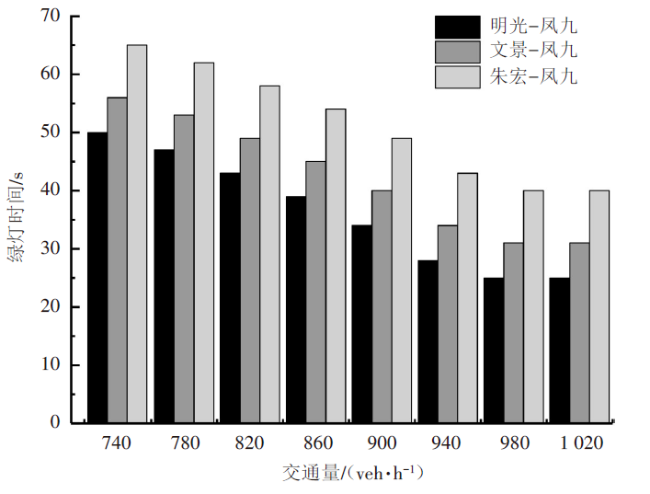

[9]考虑了各子区拥堵的差异性,设计了子区间的协同控制策略。然而其控制模型依然未考虑MFD子区边界受控车辆的延误问题,无法保证路网整体运行处于最优状态。丁恒等

[10]建立了以整个路网区域的交通性能最优为目标的协调优化模型,并通过遗传算法来求解控制参数。通过该协调控制方法虽然可以得到最优的控制方案,但仅采取边界控制的方法可能会由于绿灯时间的限制而无法完全满足控制需求。Keyvan-Ekbatani

[11,12]和Li

[13]等提出了考虑边界处排队的区域控制策略。但由于区域拥堵存在一定的时空转移,固定边界的控制方案可能不是最佳的选择。综上,基于MFD的边界控制方法是解决城市道路拥堵的有效途径,而单一的边界控制方法难以解决过饱和状态下区域边界的排队问题。